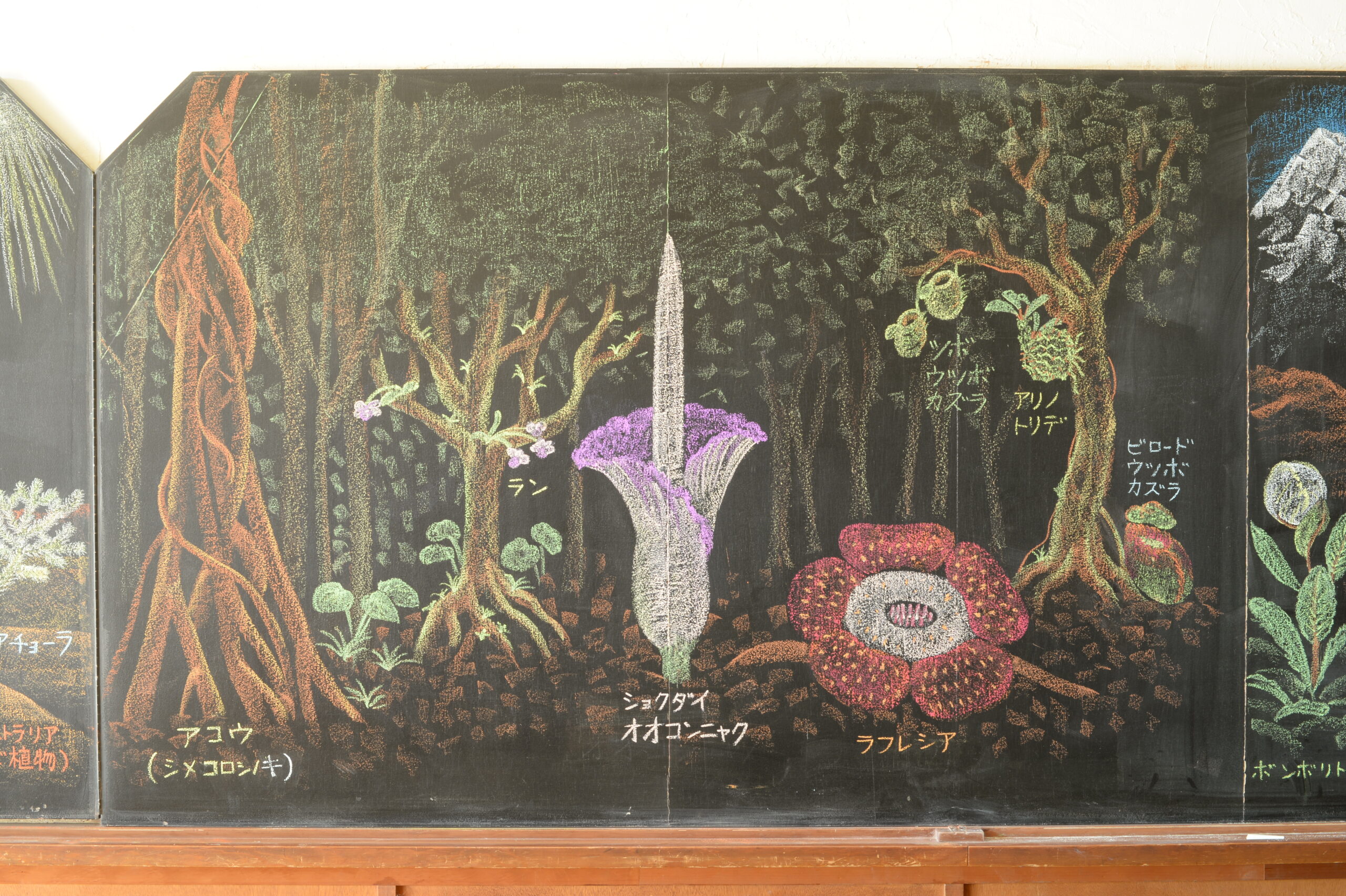

シュタイナー教育の特徴的なもののひとつに、「黒板絵」というものがあります。

黒板絵は、その時の学びの内容に合わせて、教員が子どもたちのために、心を込めて描きあげます。大きなものだと2時間くらい要するものもあるそうです。どんなに時間をかけて描いたものでも、授業が終わればあっさりと消されてしまいます。

私が初めて「黒板絵」を見たのは、実物ではなくカレンダーでした。葉書の形になっていても、その美しさに私は軽くショックを受けました。

日々の授業は教員が創り上げる1回きりのもの、いわば生ものです。教員が語る話を集中して聞いたり、教員は黒板に、子どもはノートに一緒に絵を描きながら、その時、その時を大切に、心と体をたくさん動かして学びます。

授業参観もないので、学校の子どもたちの様子は「学年会」という保護者会で共有されるのですが、教室の黒板は開閉式。ふだんは閉まっているので、授業で描かれた黒板絵を保護者が見ることは稀なのです。

なかなか目にすることのない黒板絵、その美しさを少しでも知り、楽しんでもらえたら、と、保護者有志で作ってきたのが黒板絵カレンダーです。

今年度から学校公式印刷物として再スタートを切った黒板絵カレンダー、発売当初から欠かさず購入しているわが家ですが、飾っていても子どもたちの反応はわりと淡々としています。

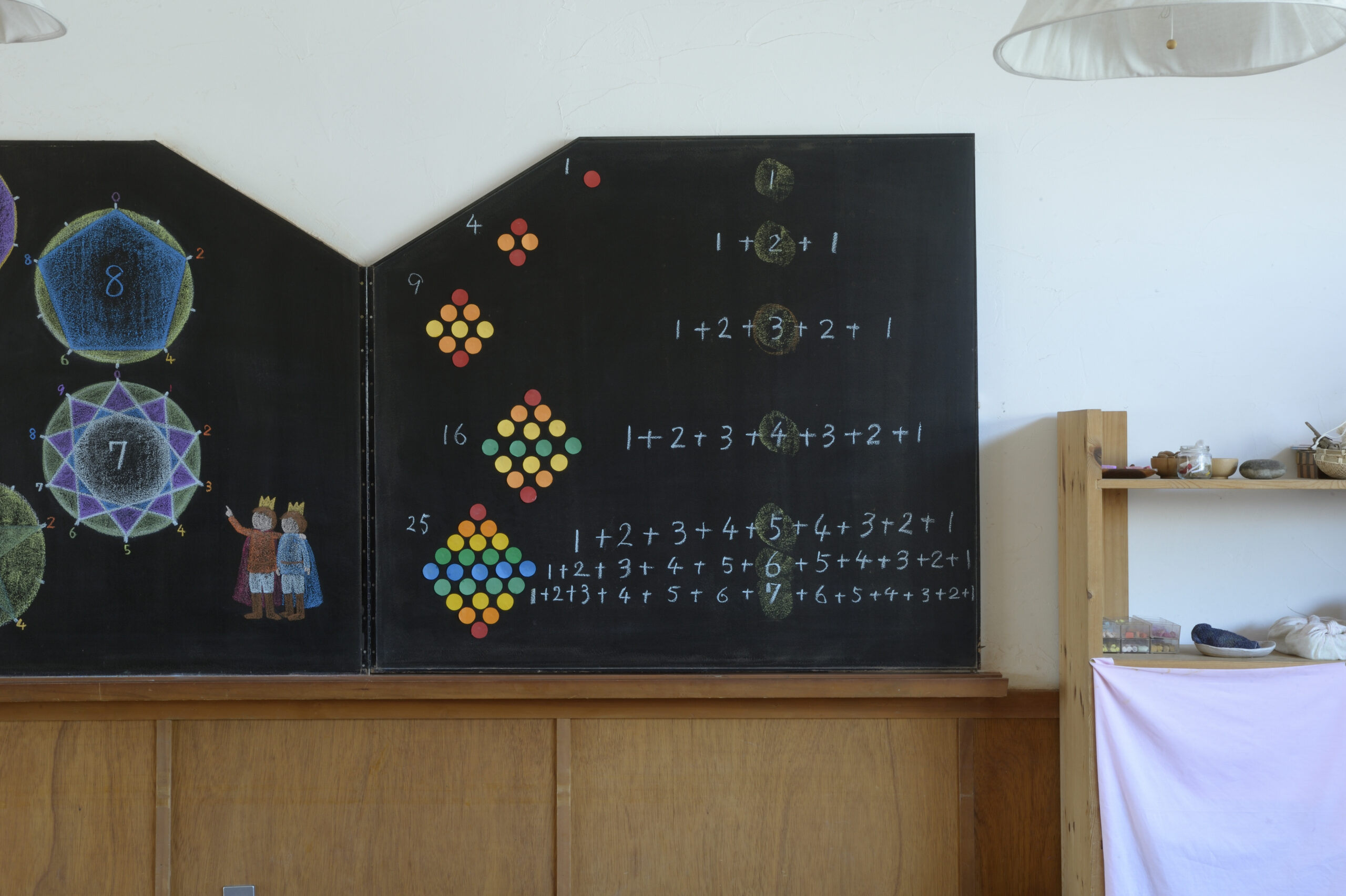

5年生の次男が3年生のとき、次男のクラスの「かず」の黒板絵がカレンダーになりました。

「わ!懐かしいな〜」としばらく嬉しそうに眺めていましたが、その後は「風景」としてそこにあります。

子どもは常に「今」を生きているので、私たち大人ほど、昔を思い出したり、懐かしんだりということがない、というのもありますが、担任の教員と一緒に同じクラスの仲間と学んだことは、すでに彼の栄養になっているので、そこまで注力して見ることがないのかもしれません。

先の学年で学ぶ内容の黒板絵を飾るのは、学びの先取りになる、という声も耳にしますが、わが家の場合、上の学年の絵がカレンダーになっていても、とりたてて気にとめている様子は見られません。

同じ学びをするときが来たら、その時の黒板絵が、彼らのためだけの学びを届けてくれるのでしょう。

カレンダーとして見る黒板絵は、学びのあとの「おすそわけ」だと私は思っています。

教員と子どもたちとの学びを支える黒板絵。授業が終わると同時に、その役割はほぼ終わっているのでしょうが、それでもなお、心をとらえて離さない美しさに触れるとき、子どもたちが教員とともに体験した豊かな学びの時間を、そっとのぞかせてもらったような気がするのです。