教育内容

シュタイナー教育では子どもの成長段階に応じて、子どもの世界を広げながら、必要なものを育てていきます。

シュタイナー教育では、子どもの成長段階に応じて、その時期に必要な力をゆっくりと育てていきます。授業内容は、学年の特徴に合わせて考えられています。

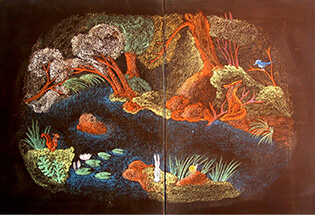

例えば、文字を学ぶ場合、文字を単なる記号として覚えるのではありません。お話を絵に描き、その絵から文字を発展させることにより、世界を表すものとして文字が生まれた過程を追体験します。数を学ぶ場合には、そこに表れる調和や美しさも体験しながら数の世界と出会っていきます。また、同じ一つの数が四則計算(足し算、引き算、かけ算、割り算)によって、限りなく多くの表し方ができることを学びます。こうして、一つの事柄を様々な角度から見る態度を育みます。

2年生になる8歳の時期に、子どもたちは徐々に感情の幅が広がり、内面の愚かさや醜さ、狡さといったものも意識するようになります。嘘とわかっていて嘘をつくというようなことが初めて起こるのもこの時期です。そういう子どもたちに対して、2年生では動物寓話と聖人伝のお話を語り聞かせます。動物寓話を通して、子どもたちは人間の愚かさや滑稽さをユーモアと共に意識し、それと同時に聖人伝を通して、人間にはそうした愚かさを越えて、より良きものに向かおうとする力があることに気づきます。そのことにより子どもたちは、自分の中で動き始めた自分自身の愚かさを越える力を得るのです。

9歳の時期に子どもたちは、自分と周りの世界との一体感から抜け出し、自分を世界の中に存在する「個」として感じるような大きな内的変化を体験します。子どもたちは突然世界から切り離された孤独感や不安感を抱き、不安定な状態に陥ります。この時期には生活科(衣・食・住)の内容を通して、人間が地に足をつけて生きていく営みの原体験をします。人間が手を使ってどのように周りの世界に働きかけてきたのか、実際に自分たちも仕事を体験することにより、自分の手を通して切り離された世界との間に再び関係を築いていくのです。音楽では輪唱や合唱などが始まります。自分と違う音を聴き、ハーモニーを味わうことは、自分と他者との違いを意識し始めた子どもたちだからこそできることなのです。

9歳の時期に体験する内的変化を乗り越えると、子どもたちは周りの世界とある一定の距離を持って対峙し、世界を見つめる目を持ち始めます。そのような4年生では、郷土学や動物学などの教科が新たに始まり、それらの内容はやがて地理や歴史、自然学へとつながり、広がっていきます。算数では分数を導入します。分数は全体である「1」を前提にし、常に全体を意識しながら行われる計算です。周りの世界の事柄の一つ一つを「分け」て「解する」ことを始めるこの時期に、一方で、分数を通して一つである全体に意識を向けるのです。

呼吸と心拍のバランスが整うこの時期は、子ども時代の黄金期といわれています。世界との間に新たな関係を築いていくことを通して、5年生は精神的にも肉体的にも調和の取れたのびのびとした時期を迎えます。この時を待って、国語では自分の意見を皆の前で発表することや、他人の考えや意見を、自分のものと比べながら説明するといった練習が始まります。また、世界を広げる地理や、内面を深めていく歴史の授業も本格的に始まります。

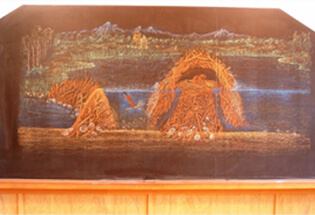

12歳の頃に、子どもは肉体的な変化の時期を迎え、骨の成長に伴い重くなっていく自分の身体を持て余し始め、精神的にも反抗期に差しかかります。また、物事を因果律で捉えたいという欲求が高まってきます。この時期に、幾何学、物理学が始まります。歴史では、源平の戦いや朝廷と幕府など、二大勢力の対立によって歴史が形づくられていった様に注目します。精神的にも肉体的にも、様々な葛藤を体験する時期にある子どもたちは、二大勢力の対立や戦いを深く理解することができるのです。木工が始まり、堅い木を彫り進めていくことを通して、持て余し始めた身体の重さや力を、芸術的なものへと向ける体験をします。

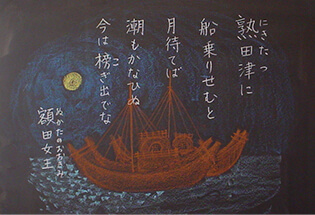

7年生(中学1年生)の子どもたちは、世界の現象への探究心を持ち、一方で自分の内側に目を向け始めます。そのため、この時期は様々な教科の学びの中で、世界の広がりと内面への深まりを発展させます。世界史では、未知の海を越えて新たな世界と出会う大航海時代、新しい個の意識が目覚めたルネッサンスを取り上げます。国語では、人間の多様な感情が表現された文章に触れ始めます。化学では外の世界で起こる循環過程である燃焼を学ぶ一方、栄養学では人間の内側で起こる循環である消化吸収の過程や栄養と健康の関係などを学びます。

身近なところから徐々に世界を広げ、同時に内面も深めながら、子どもたちは14歳を迎えます。担任教員との最後の一年になる8年生(中学2年生)では、今まで学んできた内容を、有機的なつながりを持った一つの全体として捉え、まとめあげていきます。この時期の子どもたちは、徐々に担任という仲介者を経ずに、自らの力で世界を探求することを望むようになります。担任はそれを阻む壁のような存在となり、子どもたちはそれに反抗し、反発することにより世界への渇望を強めていきます。そして8年間の担任教員との生活を終え、子どもたちは担任の手を離れて、今度は自らの力で世界を探求し始めます。そしてこの時期に、シュタイナー学校では高等部が始まるのです。