今年の秋祭りは10月18日(土)開催。ステージパフォーマンスや手づくりのお店、人形劇やノート展示など、本校をまるごと体験していただける一日です。

1~4年生は、お客さん。お店や和太鼓演奏を楽しみに親子で来校します。5年生は、バンブーダンス。楽器の演奏にも挑戦します。6年生は、和太鼓。難曲「三宅太鼓」に挑みます。

そして、7年生からは「お店づくり」です。先輩たちのお店を見てきた彼らは「自分たちは、どんなお店にしよう」と早くから楽しみにしています。

春に話し合いが始まると、息子のクラスでは「クイズ」「迷路」「釣り」「弓矢」「スタンプラリー」「足湯」の6案が出されました。

お互いの意見を聞きあうことも学びですので、話し合いの司会も生徒が交代でつとめます。7年生は、その生徒だけの感じ方や意見、「質」が出てくる時期だそう。でも、大人の目からみると、じれったいほど話し合いは進みません。長い長い話し合いの結論は「6つの案を全部する!」でした。

「クイズ」「迷路」「釣り」「弓矢」「スタンプラリー」「足湯」の6案をどのように組み合わせて教室にレイアウトするかが難問でした。スタンプラリーは、スタンプを持った4人の生徒が学校中に散らばることにしました。足湯は熱湯が必要ですし、弓矢は飛ぶ方向によってはケガの危険があります。

教室にある棚やカーテンをつかい、お客さんにわかりやすく、危険がなく、長時間待たせない動線を求めて教室で実際にレイアウトしながら何度も練り直しました。

シフトを考えるチームもあります。

6案すべてを組み合わせたので、シフトは常時14人必要だとわかりました。24人のクラスなので、部活の発表などで抜ける人数を考えると、お弁当を食べる時間もありません。それでも、全員のやりたいことを実現することをえらびました。

夏休みは、お客さんにプレゼントする景品を一人10~15個つくりました。手を動かすことに慣れている子どもたち。消しゴムはんこ、モビール、しおり、ミサンガ、組み折紙の箱、手書きクリアファイルなど特技をいかした個性豊かな作品が集まりました。

「これ、本当にもらっていいの?」と初めての来場者がよく驚くのが、生徒たちのこの手づくり景品です。

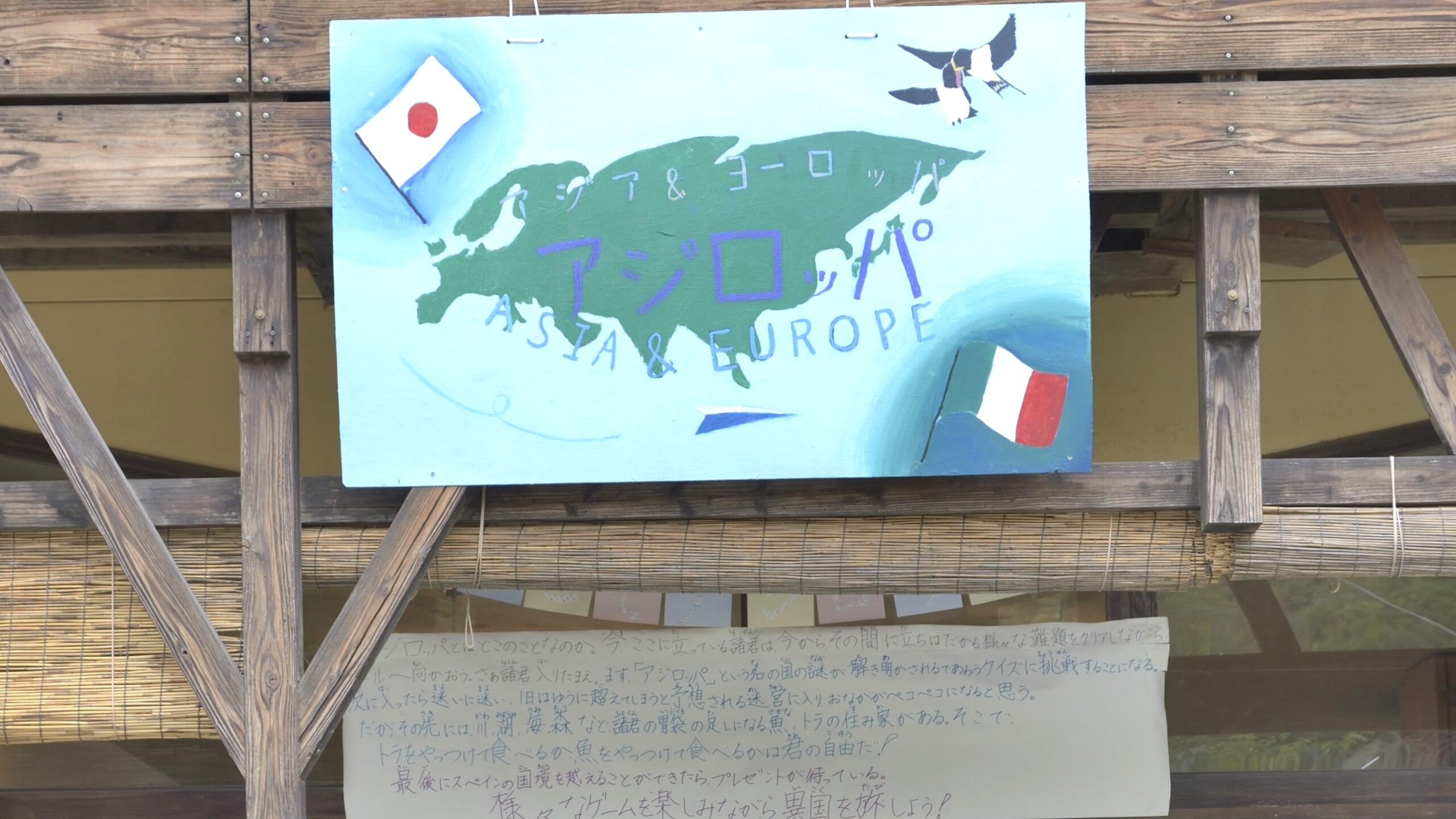

なによりも大変だったのは、お店の名前決めです。お店の名前を「アジア&ヨーロッパ」にするか「ヨーロッパ&アジア」にするかで何日も話し合いがつづきました。

延々とつづく話し合いに、みんな疲れてきていました。すると、一人の子が「あじろっぱ…」と、つぶやきました。「あじろっぱ!?」とクラスみんなで久しぶりの大笑い。長時間の話し合いがウソのように、お店の名前は「あじろっぱ」に決定しました。

「どちらか一方ではなく、どちらにとってもよりよい案をみんなで考える」

「みんなの案を組み合わせて、いままでにない案を創造する」

こうした力は社会でも求められていますが、大人でもなかなかできないもの。多数決で決めないことの大変さ。そして、すばらしさ。それを体現するかのような子どもたちのお店づくりでした。

「黒字やってん!リピーターもおってん!」と、子どもたちは何度も来てくれたお客さんの存在がとくにうれしかったようでした。

でも、「もっと時間があれば、もっといいものができた」という思いも残ったようで、秋祭りが終わるとすぐに「いまから来年度の準備をはじめたい」と担任に伝えたそう。

口を出さずに見守る大人にとっては、忍耐力の修行のような長い時間でした。

社会のスピードがどれほど変わっても、「人間を育てる」は速めることができません。 「じっくり成長を待つ」ことが、どれほど難しいか。でも、「待つことでしか育まれない力」が今どれほど必要とされているか。

大人たちが盾となって生み出す「たっぷりの時間」。そのなかでしか育まれないものを信じて、私たちは今日も学校を支えています。

(8年保護者)

後日談ですが、8年生になった今年のお店づくりの話し合いは、目を見張るほどスムーズだったよう。子どもたちの成長の速さにおどろき、「待つ」って大事!!と痛感しました。

(以上は、担任の話や子どもの話や様子などから保護者が受け取った内容です。)